Albert Einstein und Ulm

© Ullsteinbild

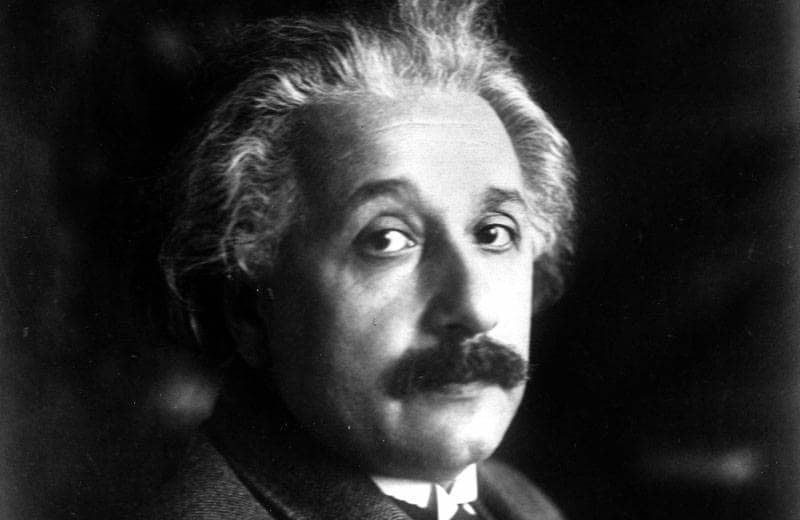

Albert

Einstein. Mehr als nur ein Name. Physiker. Genie. Popstar der Wissenschaft.

Philosoph und Humanist. Weltversteher und Welterklärer. Auf Augenhöhe mit

Kopernikus, Galilei oder Newton.

Und:

Albert Einstein - Ulmer!

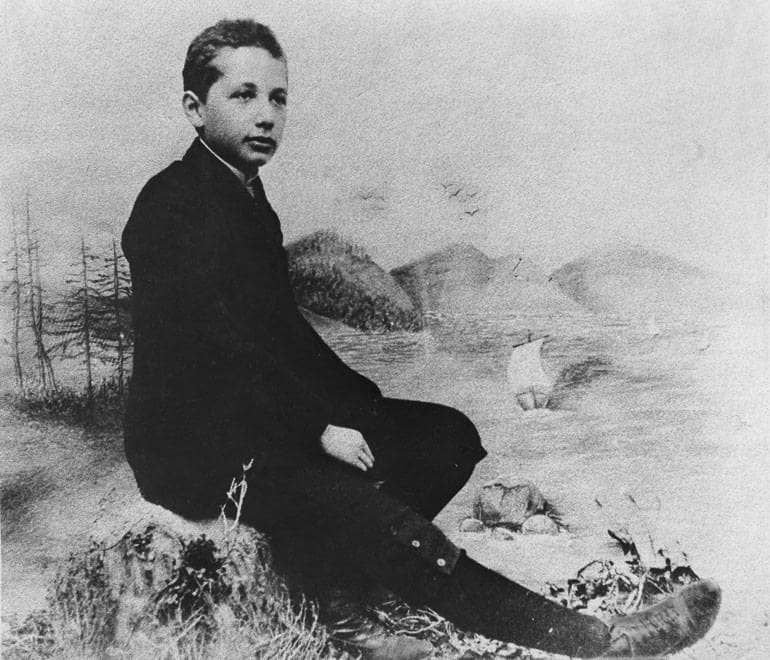

Der

wohl bekannteste Wissenschaftler unserer Zeit wurde tatsächlich am 14. März

1879 in der Bahnhofstraße 20 in Ulm geboren. Albert Einstein lebte nur 15

Monate in der Donaustadt. Seine weit verzweigte Familie jedoch - 18 Cousins und

Cousinen Einsteins lebten zeitweise in Ulm - war ein angesehenes und fest

verwurzeltes Mitglied der Stadtgesellschaft. Was vielleicht auch die dauerhafte

Verbundenheit Einsteins mit seiner Geburtsstadt erklärt, die er in einem Brief an die Ulmer Abendpost am 18. März 1929, kurz nach seinem 50. Geburtstag, folgendermaßen

beschrieb:

„Die Stadt der Geburt hängt dem Leben als etwas ebenso Einzigartiges an wie die Herkunft von der leiblichen Mutter. Auch der Geburtsstadt verdanken wir einen Teil unseres Wesens. So gedenke ich Ulms in Dankbarkeit, da es edle künstlerische Tradition mit schlichter und gesunder Wesensart verbindet."

© ullstein bild - Heritage Images

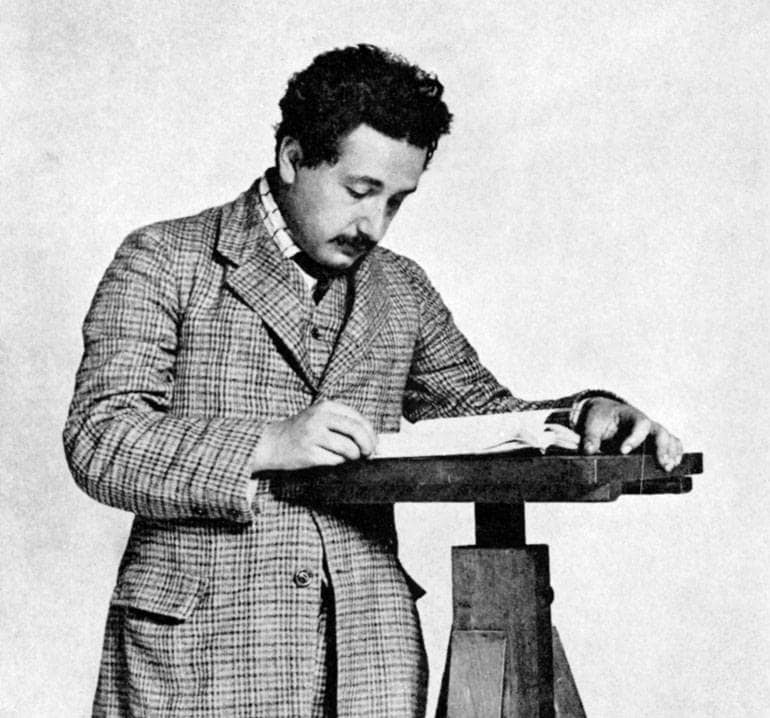

War

Einstein ein "Jahrhundert-Physiker"? Daran besteht kein Zweifel. Im "Wunderjahr"

(Annus mirabilis) 1905 veröffentlichte er neben seiner Dissertation vier bahnbrechende

Arbeiten. Jede einzelne von ihnen war nobelpreiswürdig und hätte ihn zu einem Physiker

von Weltrang gemacht: die spezielle Relativitätstheorie, die Lichtquantenhypothese

("Der photoelektrische Effekt", für die er 1922 den Nobelpreis

erhielt), die Bestätigung des molekularen Aufbaus der Materie durch

die "Brownsche Bewegung" und die quantentheoretische Erklärung der

spezifischen Wärme fester Körper.

Jede dieser Arbeiten begründete eine völlig

neue Sichtweise auf dem jeweiligen Gebiet der Physik - und zusammen lösten sie

alle Probleme, Rätsel und Widersprüche der klassischen Physik auf. Eine

sagenhafte, in der modernen Wissenschaft einzigartige Leistung, die er "nach

Feierabend"- zu

dieser Zeit war der erst 26-jährige Einstein in Vollzeit am Patentamt in Bern

beschäftigt - vollbringt. Mit

Bleistift und Papier und ohne den Apparat einer Universität, ohne Assistenten,

Labor und Fachbibliotheken.

Einsteins

physikalische Problemstellungen haben um die Jahrhundertwende auch

zahlreiche

andere bedeutende Wissenschaftler bewegt. Keinem seiner Kollegen jedoch gelang

es in ähnlicher Weise die Vielfalt der Naturerscheinungen als einen

einheitlichen Zusammenhang zu denken, davon allgemeine Prinzipien abzuleiten

und die „Einheit der Natur“ in mathematische Formeln zu übersetzen. Damit wurde

Albert Einstein zum Begründer des modernen naturwissenschaftlichen Weltbildes.

Zu

Beginn des 20. Jahrhunderts stand eben dieser Weltbildbegriff im Fokus naturwissenschaftlichen

Arbeitens. Die Lösung von physikalischen Teilproblemen sollte letztlich in eine

zusammenfassende Darstellung der Welt, wenn man so will, in eine

"Weltformel" münden. Einstein verschrieb sich wie kein anderer diesem

ganzheitlichen Ansatz. Die Formulierung der "Allgemeinen Relativitätstheorie"

im Jahr 1916 war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.

Die

letzten 20 Jahre seines Lebens beschäftigte er sich mit der "Einheitlichen

Feldtheorie". Ziel war es, eine Theorie zu formulieren, in der

die Gravitation und andere Wechselwirkungen, insbesondere

der Elektromagnetismus, in einheitlicher Weise beschrieben werden. Einstein gelang dies

bis zu seinem Tode nicht. Überhaupt den Versuch unternommen zu haben, entsprach

aber seinem eigenen Anspruch an die Wissenschaft.

Zu sagen,

Einstein war seiner Zeit voraus, wäre eine maßlose Untertreibung. Ein Beispiel

gefällig? Es dauerte sage und schreibe 99 Jahre - in der Wissenschaft eine

Ewigkeit - bis es Forschern 2015 gelang, Gravitationswellen zu messen und damit

endlich zu beweisen, was Einstein bereits 1916 wusste.

© ullstein bild - Imagno

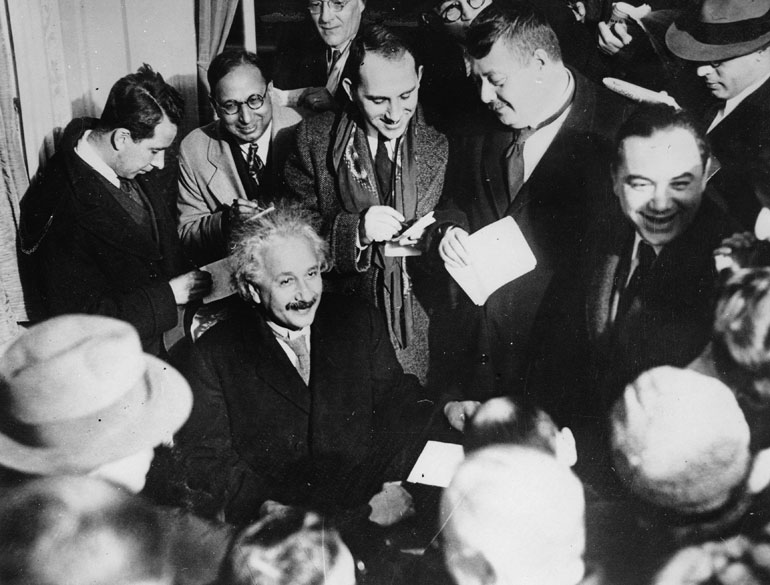

War

Einstein ein "Nerd"? Als Wissenschaftler, ja! Er bewegte sich

gedanklich in Themengebilden und physikalischen Welten, die kein anderer in seiner

Zeit zu erschließen vermochte.

Als

Mensch war er jedoch alles andere als einseitig interessiert. Einstein zeigte

bereits früh Interesse an Philosophie, hatte eine Leidenschaft für Literatur

und Musik. Er war zwar nicht im eigentlichen Sinne gesellig, aber doch gerne in

Gesellschaft anderer Menschen. Heute würde man ihn wohl einen Bildungsbürger

nennen oder einen Humanisten.

Einsteins

wissenschaftliche Hypothese, dass alle Phänomene der Natur in Verbindung

zueinander stehen und nur in ihrer Gesamtheit ihre Wirkung entfalten, übertrug

er auch auf gesellschaftliche und politische Fragen. Er formulierte Ideen zu

Regierungs- und Wirtschaftsformen, äußerte sich zu ethischen und philosophischen

Fragen, prangerte wiederholt nationalistische, rassistische und militaristische

Tendenzen öffentlichkeitswirksam an. Einstein war ein zutiefst moralischer

Mensch, der die Verantwortung der Wissenschaft gegenüber der Menschheit sehr

ernst nahm. Forschung um der Forschung willen, ohne ethisches Fundament, war

für ihn undenkbar. Das führte ihn im Jahr 1939 in ein moralisches Dilemma. Nach

Otto Hahns erfolgreicher Kernspaltung im Jahr zuvor, befürchtete er den Bau

einer atomaren Waffe durch das nationalsozialistische Deutschland. Der Pazifist

Einstein entschloss sich schweren Herzens, einen Brief an den amerikanischen

Präsidenten Franklin D. Roosevelt zu unterzeichnen, der diesen aufforderte, den

Bau einer Atombombe zu veranlassen. Einstein selbst war nach heutiger

Quellenlage nicht aktiv an der Entwicklung beteiligt - an der moralischen Mitverantwortung

trug er dennoch bis zu seinem Lebensende schwer.

Albert

Einstein leistete mit seinem Lebenswerk einen unschätzbar großen Beitrag dazu, uns

unsere Welt besser verstehen zu lassen. Und er kämpfte gleichzeitig leidenschaftlich

dafür, das Leben auf ihr zu verbessern. Das war sein fundamentales Alleinstellungsmerkmal

als Forscher. Diese beispielgebende Kombination aus wissenschaftlicher Brillanz

und Moralität ist wohl auch ein wesentlicher Grund für seine bis heute

ungebrochene Popularität.

Ist damit

das Phänomen Einstein umfassend erklärt? Natürlich nicht. Albert Einstein hatte

so viele Facetten, so viele Talente und Fähigkeiten. Nur die Gesamtheit aller

ergibt das komplette Bild. Nur die Gesamtheit. Wie eben auch bei Einsteins

grundsätzlicher Idee von der Physik und unserer Welt. Zufall? Vielleicht.

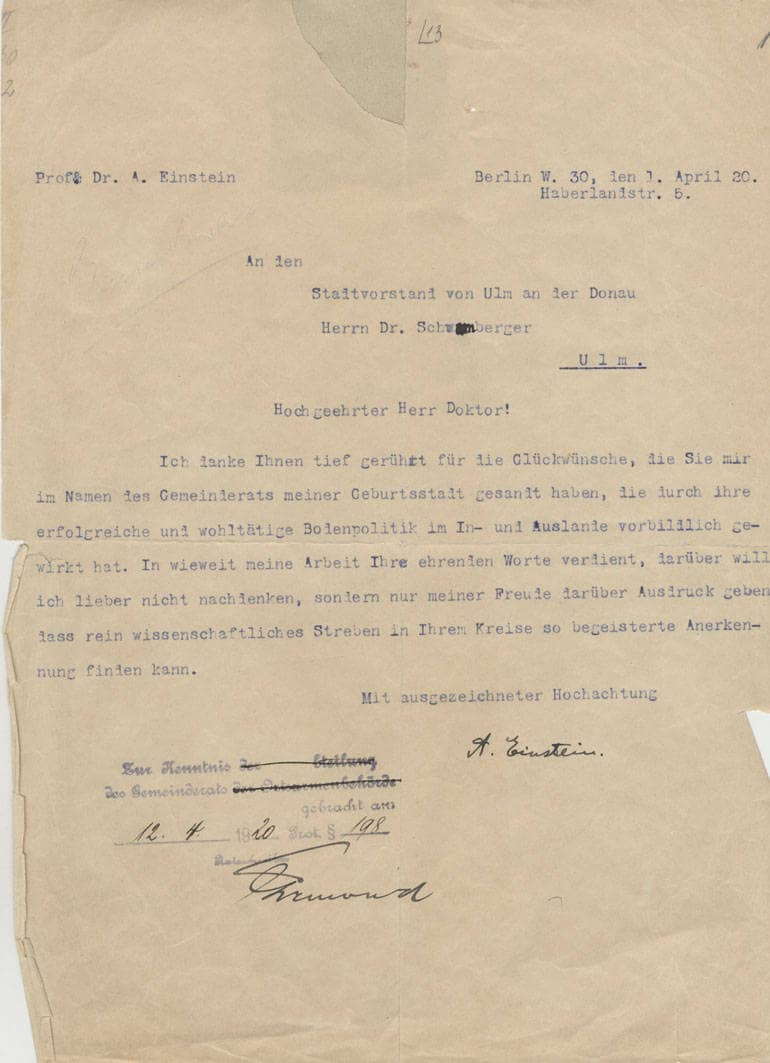

Das

Verhältnis Albert Einsteins zu Ulm könnte man als reserviert, aber höflich

beschreiben. Was nicht allzu sehr verwundern mag: Einstein lebte bekanntlich

nur 15 Monate hier und hatte wohl keine Erinnerung an seine Zeit in Ulm.

Reserviert wohl aber auch, weil er sich generell nicht viel aus weltlichen

Ehrungen machte. Als ihm die Stadt Ulm im Jahre 1920 "Glückwünsche der

Stadt" übermittelte - immerhin noch zwei Jahre bevor ihm der Nobelpreis

verliehen wurde - antwortete Einstein in einem Dankesschreiben und lobte darin

die „erfolgreiche und wohltätige

Bodenpolitik" Ulms, die „im In- und Auslande vorbildlich gewirkt

hat".

Die erste Interaktion zwischen Stadt und

ihrem berühmtesten Sohn "lief also nicht schlecht". Auch auf die

Benennung einer Straße Ulms mit seinem Namen, die ihm die Stadt in einem

Glückwunschschreiben zu seinem 50. Geburtstag mitteilte, reagierte der

Nobelpreisträger 1929 artig und mit dem ihm eigenen Humor: „Von der nach mir

benannten Straße habe ich schon gehört. Mein tröstlicher Gedanke war, dass ich

ja nicht für das verantwortlich bin, was darin geschieht."

Machtergreifung der

Nationalsozialisten im 1933 - alles ändert sich

Diese

höfliche, wenngleich auch eher oberflächliche Interaktion, kam im Jahr 1933 an

ihr jähes Ende. Die Nationalsozialisten übernahmen die Macht in Deutschland. Der

Jude Albert Einstein hatte bereits früh vor diesen faschistischen Tendenzen gewarnt

und kehrte von einer Vortragsreise in den USA, wo er seit 1930 drei Monate pro Jahr in Princeton lehrte, nicht mehr

zurück.

Bereits im März 1933 veröffentlichte er

folgendes "Bekenntnis":

„Solange mir eine Möglichkeit offen steht, werde ich mich nur in

einem Lande aufhalten, in dem politische Freiheit, Toleranz und Gleichheit

aller Bürger vor dem Gesetze herrschen. Zur politischen Freiheit gehört die

Freiheit der mündlichen und schriftlichen Äußerung politischer Überzeugung, zur

Toleranz die Achtung vor jeglicher Überzeugung eines Individuums.

Diese Bedingungen sind gegenwärtig in Deutschland nicht erfüllt. Es werden dort

diejenigen verfolgt, welche sich um die Pflege internationaler Verständigung

besonders verdient gemacht haben, darunter einige der führenden Künstler. Wie

jedes Individuum, so kann auch jeder gesellschaftliche Organismus psychisch

krank werden, besonders in Zeiten erschwerter Existenz. Nationen pflegen solche

Krankheiten zu überstehen. Ich hoffe, dass in Deutschland bald gesunde Verhältnisse

eintreten werden und dass dort in Zukunft die großen Männer wie Kant und Goethe

nicht nur von Zeit zu Zeit gefeiert werden, sondern dass sich auch die von

ihnen gelehrten Grundsätze im öffentlichen Leben und im allgemeinen Bewusstsein

durchsetzen."

Die nationalsozialistischen Machthaber in

Ulm reagierten: Noch im gleichen Monat wurde die Einsteinstraße in

"Fichtestraße" umbenannt. Im folgenden Jahr wurde Albert Einstein die

deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt.

Drehte

sich der Konflikt zwischen Einstein und seinem Geburtsland zu Beginn also mehr

oder weniger ausschließlich um politische Fragen, wurden die Probleme der Juden

in Deutschland in den kommenden Jahren wesentlich existenzieller. 1933 bereits

begannen die Boykotte gegen jüdische Geschäfte, 1935 folgten die "Nürnberger

Gesetze" (Rassengesetze) und 1938 die Reichspogromnacht. In welch

unvorstellbarer Grausamkeit, dem Holocaust, diese Entwicklungen letztendlich

münden sollten, war damals jedoch scheinbar nicht für alle Betroffenen absehbar.

Und doch wandten sich bereits in den Jahren vor Ausbruch des 2. Weltkriegs eine

ganze Reihe Ulmer Verwandte an Einstein und baten um Hilfe. Einstein tat was er

konnte, lieferte Bürgschaften, verfasste Empfehlungsschreiben und half auf

diesem Weg vielen Familienmitgliedern, Deutschland noch vor Beginn der Katastrophe

wohlbehalten zu verlassen. Für Lina Einstein, Bertha Hofheimer, Marie Wessel, Hugo

Moos und Julius Moos - allesamt Cousinen und Cousins von Albert Einstein - gab

es allerdings keine Rettung. Sie wurden von den Nationalsozialisten ermordet.

Bereits

kurz nach Kriegsende, im Juli 1945, wurden in Ulm die Straßennamen wieder

umbenannt und damit versucht, die Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus

aus dem Stadtbild zu entfernen. Aus der Fichtestraße wurde wieder die

Einsteinstraße. Einstein soll ein Jahr später davon erfahren und im Scherz

vorgeschlagen haben: "Man sollte einen neutralen Namen wie

"Windfahnenstraße" wählen - das wäre dem politischen Wesen der

Deutschen besser angepasst und benötigte keine Umtaufen im Laufe der

Zeit".

Von

Seiten der Ulmer Stadtverwaltung gab es in den folgenden Jahren immer wieder

Versuche, die Beziehungen zu Albert Einstein zu verbessern. Wollte man Schuld

wiedergutmachen? Wollte man unterbewusst eine Art Absolution erwirken? Oder war

es der ehrliche Versuch, nach zwölf Jahren unfassbarer Verbrechen, endlich wieder

das Richtige zu tun? Wahrscheinlich war es eine Kombination aller dieser

denkbaren Beweggründe. Aus heutiger Sicht mag es eher überraschen, dass

Einstein so kurz nach dem Holocaust überhaupt dazu bereit war, die

Kommunikation mit der Stadt Ulm wieder aufzunehmen. Doch er tat es. Er

antwortete stets auf die jährlich von der Stadt an ihn gesendeten

Geburtstagsglückwünsche. Zwar lehnte er die Annahme der Ehrenbürgerschaft mit

dem Hinweis auf die im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen an seinen

Glaubensbrüdern ab. Er tat dies aber mit einem persönlichen, vertraulichen

Brief an den Oberbürgermeister und ersparte den Ulmer Stadtoberen damit eine

öffentliche Zurechtweisung.

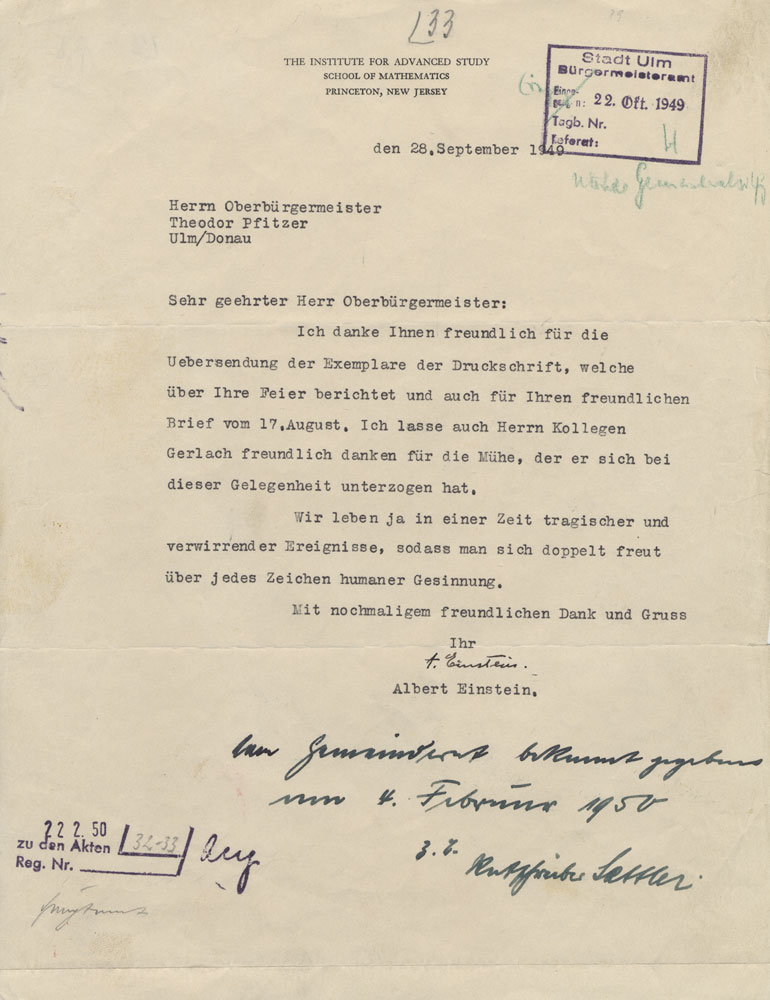

Als

er sich 1949 beim damaligen Oberbürgermeister Theodor Pfizer für die

Übersendung einer Broschüre über die Feierstunde zu

seinem 70. Geburtstag schriftlich bedankte, kann man vorsichtig versöhnliche

Töne heraus hören: „Wir leben ja in einer Zeit tragischer und verwirrender

Ereignisse, sodass man sich doppelt freut über jedes Zeichen humaner

Gesinnung."

Wahr ist

aber auch, dass Einstein Ulm nie wieder betreten hat. Man mag es sehr gut

verstehen.

Ulm hat Albert Einstein nicht vergessen.

An mehreren Stellen in der Stadt erzählen öffentliche Gebäude, Denkmäler oder

Kunstobjekte seine Geschichte.

Das EinsteinHaus beispielsweise - Heimat der Ulmer Volkshochschule. Einsteins

Eintreten für die individuelle Unabhängigkeit und den Weltfrieden, seine

Menschlichkeit und wissenschaftlichen Leistungen sollten zum Vorbild für den

Geist der Volkshochschule werden. Seit der Eröffnung des EinsteinHauses 1968

befindet sich im ersten Stock eine Dokumentation mit Bildern aus dem Leben

Einsteins.

Auch Max Bill - Gründungsrektor der

Hochschule für Gestaltung (HfG) - beschäftigte sich mit der Erinnerung an den

großen Physiker. Das von ihm gestaltete Denkmal befindet sich in der Nähe von

Einsteins Geburtshaus. Je zwölf stehende Steine symbolisieren die Tagstunden

und zwölf liegende Steine die Nachtstunden.

Weitere Reminiszenzen wie der Brunnen am

Zeughaus, die Einstein-Gedenkplatte oder das Glasfenster im Münster zeichnen das

Einstein-Bild in Ulm.

Im Gebäude auf dem Weinhof 19, dem sogenannten "Engländer", wohnte Einsteins Großmutter Helene.

Aber ist das Bild vollständig? Ist es

einer Person von der geschichtlichen Bedeutung eines Albert Einstein

angemessen? Tatsächlich hat sich Ulm mit einer klaren, stringenten Würdigung

seines berühmtesten Sohnes bis dato schwer getan. Aber mag das verwundern? Wie

wird man dem Erbe einer Person der Zeitgeschichte gerecht ohne Gefahr zu laufen,

sich selbst zu beweihräuchern? Wir reden immerhin von "nur" 15

Monaten, die der geniale Physiker in Ulm verbrachte. Wie viel Ulmer ist Albert

Einstein?

Ähnliche Fragen mussten sich auch die Menschen in Bern stellen, wo Einstein einst gearbeitet hat. Ebenso die Verantwortlichen der Princeton University, wo er lehrte, und diejenigen der Hebrew University in Jerusalem, die seinen Nachlass verwalten. Sie alle fanden auf ihre eigene Art und Weise eine Antwort.

Auch Ulm wird eine Antwort finden. Mit einem Museum im sogenannten "Engländer", in dem Einsteins Großmutter Helene in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte. Das Museum wird voraussichtlich 2024 öffnen. Dafür erforscht das Stadtarchiv Ulm die Beziehung von Einstein zu seiner Heimatstadt und die Verbindungen zu seiner in der Region tief verwurzelten Verwandtschaft. Diese Verbindungen werden in vielen Briefen Einsteins sichtbar. Das Stadtarchiv verfügt über eine Sammlung solcher Briefe, die zuletzt um einen Brief aus dem Jahre 1940 erweitert wurde. Neueste Untersuchungen der Historiker zeigen unter anderem auch, dass Einstein in seinem Geburtshaus in der Bahnhofstraße am 21. März nach jüdischem Brauch durch S.W. Strauß aus Laupheim unter Beisein seines Vaters und seiner Großmutter Helene beschnitten wurde.

Generell gilt: Das Erbe des Mannes, der uns das Verhältnis von Raum und Zeit erklärte, hat ohnehin keinen festen Platz oder Ort! Sein Vermächtnis ist in den Köpfen der Menschheit zu Hause.

Und doch steht Ulm in der Pflicht. Hier ist er geboren. Hier war seine Familie zu Hause. Natürlich müssen wir seine Geschichte erzählen. Damit viele Generationen nach uns sie erfahren können. In Ulm - am Ort wo am 14. März 1879 alles begann.

© ullstein bild - ullstein bild

Die

weit verzweigte Familie Einstein stammte ursprünglich aus Kappel und Buchau, wo

die Großeltern des berühmten Physikers lebten. In Buchau bekam das Ehepaar

Abraham und Helene Einstein in den Jahren zwischen 1841 und 1855 die sechs

Kinder August Ignaz, Jette, Heinrich, Hermann, Jakob und Friederike. Nach ihrer

Hochzeit mit Kosman Dreyfuss zog Jette als erstes Familienmitglied der

Einsteins 1864 nach Ulm. Bald schon folgten ihre Eltern und die meisten ihrer

Geschwister, auch Hermann Einstein. Spätestens seit seiner Heirat mit der in

Cannstatt geborenen Pauline Koch war er als Kaufmann in der Bettfedernhandlung

„Israel und Levi“ am Weinhof 19 in Ulm tätig. Die einzelnen Familienmitglieder

knüpften in der neuen Heimatstadt schnell Kontakte und engagierten sich in der

Gesellschaft. Als die jüdische Gemeinde anlässlich der 500. Wiederkehr der Grundsteinlegung

des Münsters 1877 die Jeremias-Figur für die evangelische Kirche stiftete,

beteiligten sich auch Hermann Einstein, August Einstein und deren Schwager

Kosman Dreyfuss an der Spendenaktion. Kosman Dreyfuss gehörte sogar dem dazu

eigens eingerichteten Komitee an. Verwandtschaftlich verbunden waren die

Einsteins in Ulm mit den Familien Dreyfuss, Hofheimer, Wessel, Steiner, Hirsch

und Moos.

Am

14. März 1879 kam Albert Einstein in der Bahnhofstraße 20 als erstes Kind von Hermann

und Pauline Einstein zur Welt. Bereits im Juni 1880 verließ die junge Familie

die Stadt Ulm in Richtung München, wo im folgenden Jahr die Tochter Maja

geboren wurde. Bis auf Verwandtschaftsbesuche und Schriftwechsel mit der Stadt

endete das Ulmer Kapitel von Albert Einstein recht bald. Nicht jedoch für die zahlreichen

Verwandten des späteren Nobelpreisträgers, denn mindestens vier Tanten und Onkel

lebten hier und es wurden 18 Cousinen und Cousins in Ulm geboren. Die überwiegende

Mehrzahl von ihnen wuchs hier auf und verbrachte ihr Erwachsenenleben in Ulm.

Kosman Dreyfuss, der Ehemann von Albert Einsteins Tante Jette, wurde nur wenige

Jahre nach seiner Ankunft in Ulm zum Vorsitzenden des Israelitischen Vorsteheramtes

gewählt. Ihm wurde die Ehre zu Teil, den Schlüssel für die Synagoge vom Bauherrn

in Empfang zu nehmen. Auch die Familie Adolph und Friederike Moos zählte zu den

angesehenen Bürgern der Stadt. Ein schweres Los traf Lina Einstein, eine von

drei Töchtern des Ehepaares August und Bertha Einstein. Innerhalb weniger Jahre

verstarben ihre Eltern und ihre beiden Schwestern. Lina Einstein blieb

unverheiratet und war nach 1933 auf die Wohlfahrt der israelitischen Gemeinde

angewiesen. Nachdem eine Auswanderung nicht zu Stande gekommen war, wurde sie

am 22. August 1942 nach Theresienstadt und von dort nach Treblinka deportiert,

wo sie unmittelbar nach der Ankunft in einer Gaskammer ermordet wurde. Albert

Einstein selbst versuchte, seinen Verwandten in der Zeit der Verfolgung und Not

zu helfen und schrieb zahlreiche Empfehlungsschreiben. Vielen

Familienmitgliedern gelang es, aufgrund solcher „affidavits of support“ oder

auf anderem Wege, Deutschland zu verlassen. Für Lina Einstein, Bertha

Hofheimer, Marie Wessel, Hugo Moos und Julius Moos, allesamt Cousinen und

Cousins von Albert Einstein, gab es jedoch keine Rettung. Albert Einstein selbst

hatte 1933 Deutschland verlassen und war nach einer Vortragsreise in den Vereinigten

Staaten geblieben. Bereits am 20. März 1933 wurde in Ulm die nach Einstein

benannte Straße in Fichtestraße umbenannt. Kurze Zeit später wurde ihm die

deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.

© DZOK

Nur

ein Jude kehrte nach Ende des zweiten Weltkriegs freiwillig nach Ulm zurück:

Alfred Moos, der Großneffe Albert Einsteins. Moos war bereits in jungen Jahren

politisch aktiv und hatte sich als Jura-Student zunächst der SPD angeschlossen.

Später wechselte der zur KPD-nahen "Roten Studentengruppe". Moos

verließ auf Vermittlung Albert Einsteins Deutschland bereits 1933. Zunächst

hielt er sich in London auf, später emigrierte er nach Palästina.

Warum er

1953 nach Ulm zurückkehrte? "Ich habe den Glauben an eine bessere und

schönere Welt des Friedens nie verloren. Der Wunsch nach Vergebung und Versöhnung hat

mich nach Ulm zurückgeführt", sagte er über seine Motive. Die Stadt Ulm

würdigte Moos' lebenslangen Einsatz für Frieden und Freiheit mit der Verleihung

der Bürgermedaille 1988. Und 2007, zehn Jahre nach seinem Tod, wurde ein Weg

nach Moos benannt. Der Alfred-Moos-Weg führt durch den Alten Friedhof, am alten

jüdischen Friedhof vorbei und mündet in die Friedensstraße. Viel passender

hätte man sein Lebenswerk nicht würdigen können.